고교 일학년 때 실성한 연주

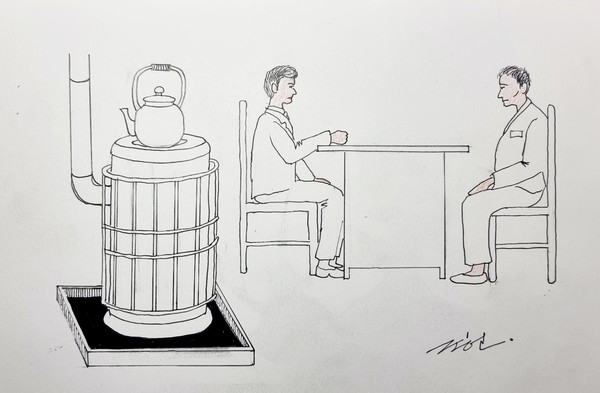

배승태는 벌떡 일어나 고래고래 소리를 질러댔다. 동호는 얼른 간수를 불러 수갑을 채워 끌어냈다. 그리고 복도에 세워놓고 일반 죄수들이 보는 앞에서 주먹으로 얼굴과 배를 번차례로 후려쳤다. 사무실로 끌려나와서까지 배를 움켜쥘 정도로 동호의 주먹은 오달졌다. 동호는 화를 가라앉히고 나서 간수를 돌려보냈다. 이제 수사과 사무실에는 단 두 사람만이 남게 되었다. 한동안 음습한 적막이 맴돌았다. 책상과 의자가 즐비한 실내 한복판에서 연탄난로가 두 사람의 지친 숨소리를 태울 뿐이었다. 동호는 난로 위에 놓인 물주전자를 들어 두 컵에 채운 다음 하나를 배승태에게 내밀었다. 물을 받아 마시는 동안 그의 눈빛이 점점 눅어졌다.

“미안하오.”

동호는 손수건을 꺼내 배승태의 입 언저리에 묻은 피를 닦아주었다.

“내 행동이 심했나보구래.”

배승태가 조용한 목소리로 답례를 주었다.

“난 당신을 이해하고 있소. 당신은 내가 검찰과 짠 걸로 오해할 게 당연하오. 아마 배신감을 느꼈을 거요. 아까 성깔을 부릴 때 당신이 총을 쏘지 않았다는 걸 확인했소. 당신은 솔직한 사람이오.”

동호가 배승태에게서 인간적인 정리를 느끼고 싶어한 것도 바로 그의 솔직함 때문이었다. 배승태는 심지어 검찰의 신문 과정인 검취(檢取) 중에도 동호에게 비밀스런 말을 거침없이 털어놓은 적이 있었는데 아직 자수논리가 우세했던 당시에 그런 고백은 중형을 자초할지도 모를 자살행위나 진배없었다. 그 당시 배승태가 동호에게 고백한 상황은 이러했다.

동료 한 명과 함께 뒤에 처진 배승태는 날이 저물기를 기다렸다가 야음을 틈타 계속 북상할 참이었다. 하지만 막상 밤이 되어도 허기진 상태로는 추위와 피로를 이겨낼 수가 없었다. 그래서 배승태가 민가에 숨어들어 먹을 것을 챙겨오기로 작정하고 동료는 산속에 남아 있기로 했다. 어둠을 뚫고 무사히 움막까지 다가간 배승태는 부엌으로 들어가 조심조심 솥뚜껑을 열었다. 솥에는 밥 한 그릇이 남아 있었다. 아직 미지근한 아궁이 앞에 앉아 손으로 밥을 쥐어 먹었다. 배고픈 양으로는 밥 두 그릇도 모자랐지만 그는 반 그릇만 먹고 나머지는 산 속에 남아 있는 동료를 위해 부뚜막 위에 놓아두었다.

“당신은 내가 검찰에 고자질한 걸로 오해한 모양인데 나는 그런 치졸한 인간이 아뇨. 아마 송두문이 검취 중에 진술했을 게 틀림없소. 부뚜막에 놓인 밥그릇을 봤을 테니 말요.”

동호의 말에 배승태는 잠자코 앉아있기만 했다. 사무실 벽에 걸린 괘종시계가 연거푸 열한 점을 쳤다. 청청한 음향이 빛먼지를 일으키자 배승태의 몸이 다시 굳어지기 시작했다. 동호는 그에게 신뢰감을 보여주기 위해 파격적인 모험을 시도했다. 배승태의 손목에 채워진 수갑을 풀어 책상 위에 놓았다.

“당신은 무슨 완력을 쓰든 날 제압하고 도망칠 수도 있소. 가슴에 찼던 권총은 이층 사무실에 두고 나왔소. 당신이 적대관계인 내게 그동안 솔직한 심정을 털어놨듯이 나도 그만한 신의를 내보이기 위해 이러는 거요.”

동호는 웃옷 단추를 끌러 보이기까지 했다. 권총이 없음을 확인시켜준 동호는 배승태에게 운신할 기회를 주기라도 하려는 듯 일부러 책상에서 멀찍이 떨어져 앉았다. 긴 침묵이 흘렀다. 그 침묵을 타고 배승태의 잔잔한 목소리가 흘러나왔다.

“강 형사님은 어드래서 날 위해줍네까?”

갑작스런 배승태의 목소리에 당황한 동호는 책상 위에 놓인 물컵을 들어 목을 축였다.

“당신을 위해주는 것이 아니라 나 스스로 즐거움을 찾기 위해서요. 이해와 용서보다 더 큰 재미가 어딨겠소.”

밖에는 갯바람이 사나웠다. 동호는 시선을 창께로 돌리며 말을 이었다.

“당신 아버지가 여순사건에 가담했다가 지리산에서 돌아가신 걸 잘 알고 있소. 당신이 하동 태생이며 육이오 당시 의용군에 자진 입대한 사실도 확인했소. 당신은 연고지를 찾아가던 중이었소. 그런데도 이북 출신이라며 고향을 숨겼던 거요. 이름을 곧이곧대로 밝혀준 건 고맙소. 그 바람에 당신의 신원을 제대로 파악할 수 있었소.”

고개를 숙인 채 동호의 말을 귀담아듣던 배승태의 어깨가 점점 강렬하게 흔들렸다. 서러움이 짙어지는 모양이었다. 드디어 배승태의 눈에서 눈물이 쏟아졌다.

*

수평선을 바라보던 동호는 시선을 돌려 주문진항을 바라보았다. 건물들이 햇살을 받아 선명한 모습을 드러내고 있었다. 등대를 낀 산자락 아래에 어판장이 있을 테고 시내 도로를 따라 양양 쪽으로 가다보면 고향마을이 나타날 것이었다. 지금은 시가지로 개발되었겠지만 60년대에는 초가집이 태반이었다. 좁다란 고샅길과 초가에 딸린 구멍가게와 이발소가 눈에 선했다. 구멍가게에는 연주 또래의 딸이 있었는데 콧날이 오똑해서 양키코라고 불리던 그녀는 가게에 연주를 불러다 앉혀놓고 히히덕대는 게 일과였다.

동호가 연주를 처음 본 것은 그녀의 실성기가 한창 심할 때였다. 주문진 읍내 길가에서 허벅지를 까내고 앉아 해바라기하던 열아홉 살가량의 미친 처녀, 동호의 눈에는 그녀가 길가에 버려진 폐품처럼 보였다. 그처럼 아무도 거들떠보지 않던 연주를 집에 데려다 놓고 돌봐준 사람은 동호 어머니였다.

“고교 일학년 때 임신했다가 자기 아버지한테 칼을 맞고 실성했대. 하지만 정말 칼을 맞았는지는 잘 몰라. 연주의 몸에는 아무 데도 칼자국이 없거든. 아마 칼로 내려치려는 시늉에 지레 겁을 먹고 돌았을 게 틀림없어. 직업이 백정이라지만 자기가 낳은 딸을 소 잡는 칼로 내려칠 애비가 세상천지에 있을라구. 착한 애비니까 딸 신세를 비관하다 화병으로 죽었겠지. 에미 없는 새끼를 근근히 키웠는데 그게 미쳤으니 맘이 오죽했겠냐.”

“고등학생이 연애하다 애까지 밴 걸 보니 아주 불량한 애군요.”

“그게 아녔단다. 연애하다 그런 게 아니고 겁탈을 당했대. 암튼 그 오갈 데 없는 짐승을 누가 거둬주겠니. 잘 돌봐주면 곧 성한 사람이 될 거다.”

동호는 지저분한 미친데기를 집에 둔 것이 꺼림하면서도 혼자 외롭게 사는 어머니에게 그나마 의지간이 생긴 게 다행으로 여겨졌다. 읍내 중학교에서 교편생활을 하다 퇴직한 어머니는 아버지가 돌아가시자 혼자 외롭게 지내온 터였다.

'연재소설' 카테고리의 다른 글

| [인기작가 잔아의 다시 읽고 싶은 장편소설] 칼날과 햇살 (제16회) (1) | 2023.05.31 |

|---|---|

| [인기작가 잔아의 다시 읽고 싶은 장편소설] 칼날과 햇살 (제15회) (0) | 2023.05.23 |

| [인기작가 잔아의 다시 읽고 싶은 장편소설] 칼날과 햇살 (제12회) (0) | 2023.05.02 |

| [인기작가 잔아의 다시 읽고 싶은 장편소설] 칼날과 햇살 (제11회) (1) | 2023.04.25 |

| [인기작가 잔아의 다시 읽고 싶은 장편소설] 칼날과 햇살 (제10회) (1) | 2023.04.18 |